【2026年】子ども向け天体望遠鏡の選び方 初めての1台におすすめの5選をご紹介

最終更新:2026/1/15

月や星をもっと大きく見てみたい!そんな好奇心を叶える天体望遠鏡。本格的なモデルだけでなく、使い方が簡単で価格も手ごろなものも増えてきました。家族で楽しむ天体観測におすすめの天体望遠鏡選びのポイントをご紹介します。

子ども向け天体望遠鏡の選び方

天体望遠鏡は鏡筒・架台・三脚の3パーツをメインに、鏡筒に取り付けるアイピースやファインダーなどで構成されています。

入門向けモデルは拡張性が限られる代わりに、観察に必要なものが手ごろなセットで揃います。

ここでは、主要3パーツの選び方ポイントをご紹介します。

鏡筒

鏡筒は天体望遠鏡の本体部分です。屈折式や反射式などいくつかの種類があります。

鏡筒の対物レンズ(もしくは主鏡)が大きいほど、視界の明るさや適性倍率も上がってきますが、その分価格も上がり、持ち運びも大変になります。

入門モデルとしておすすめなのが口径60mmクラスです。一つ上の80mmクラスになると中級まで長く使えるので、ご予算やお子様の興味関心度合いで選びましょう。

月

木星

土星

彗星

架台

鏡筒を載せて動かす部分が架台です。架台には経緯台と赤道儀の2種類があります。

このうち経緯台は上下と左右の2軸で動かすシンプルな設計で、コンパクトかつお手頃なのが特徴です。

赤道儀は実際の星空の動きと同じように弧を描く動きが可能で、多くは電動で自動追尾してくれます。ただし、赤道儀は経緯台と比べ大きくなり、最初のセッティングが難しくなります。

そのため、最初に選ぶ天体望遠鏡は経緯台タイプをおすすめします。

三脚

三脚の丈夫さは観察中のブレにくさとも直結するため重要な要素です。また、アイピースを覗きやすい高さに調節できるかも確認しましょう。

入門モデルには三脚ではなくテーブルなどの台に置く卓上タイプもあり、安定感を重視する方におすすめです。

天体望遠鏡は初めのうちこそ親子で準備しますが、慣れてきたら組み立てから観察、片付けまでお子様だけで行えるようになるのが理想です。そうなると、最初の一台には軽量なモデルや組み立てが簡単なモデルがおすすめです。

また、観察のために目的の星を探したり、観察中にアイピースを交換したりといった操作のしやすさもチェックしましょう。

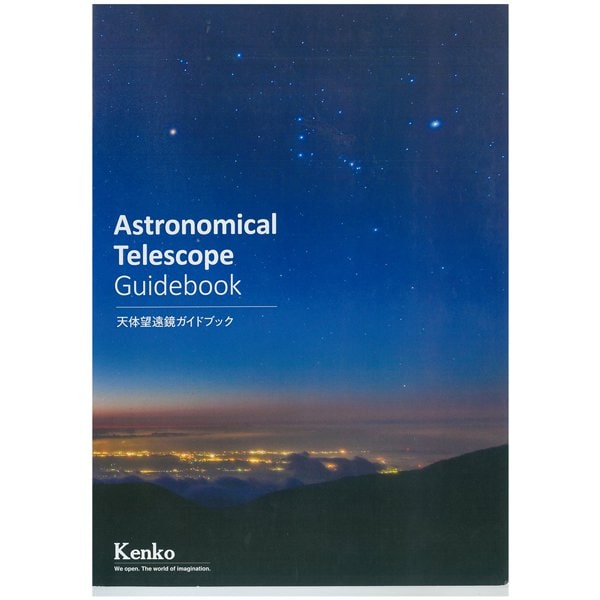

星空ガイドブック付きモデルがおすすめ

機種によっては、天体観測のガイドブックが付属しているものもあります。

詳しい解説で天体知識の事前学習や、見える時期・時間・方角の確認などができるため非常に役立ちます。

> ガイドブック付きモデルはこちら

天体観測といえば天体望遠鏡、というイメージの方は多いと思われますが、場合によっては双眼鏡などの方が適している場合があります。

例えば、夜空に広がる星々を見たいなら双眼鏡がおすすめです。低倍率の双眼鏡なら視界が狭くなりすぎず、肉眼では見えない星も浮かび上がってきます。子どもは大人より目と目の間の幅が狭いため、子どもの目にも合わせられる双眼鏡を選びましょう。

また、流星の観察は道具を使わないで広く見渡したほうが、発見しやすくなります。

このように、天体観測は見たい天体に合わせた観測アイテム選びが大切です。もっとも、一晩中同じ対象ばかりを観察しても飽きてしまうので、天体望遠鏡と双眼鏡を両方持って出かけるのもおすすめです。

よくあるご質問

- 初めての天体観測におすすめの天体は?

- 月は天体の中で明るく見つけやすいため、初心者でも簡単に観測することができます。天体観測を初めてチャレンジする方には、最適の星と言えます。

ただし、満月は太陽の光が正面から当たっているため地表の凹凸が見えにくくなります。欠けた月を観測したほうが光が横から当たり見応えのあるものになります。 - 天体望遠鏡は倍率が高いほどよく見える?

- 天体望遠鏡は鏡筒とアイピースの組み合わせで倍率が決まりますが、ある程度以上に倍率を高くしても像は暗くなりボケて見えにくくなるだけで、細かいところまでは良く見えません。

この限度を「最高倍率」と言い、鏡筒の口径によって変わってきます。口径をmmで表した数の2倍程度が目安となり、例えば口径が60mmなら120倍、100mmなら200倍が最高倍率となります。また、最も見やすく観測に適した「適正倍率」は、口径をmmで表した数と同じか1.5倍程度までとされています。 - 天体観測に適した場所は?

- 天体観測には、家の明かりや街灯が少なく周囲が開けているところが適していますが、お子様と安全に観測できる場所を探すのは簡単ではないかもしれません。

町明かりのある市街地で観測する場合は、直接明るい光が目に入らない場所で周囲が開けているところを探すと良いでしょう。特に、月明かりがあると星は見えにくくなってしまうため、月の観測以外の場合は月明かりの影響を受けにくい場所や時間帯を選ぶのがおすすめです。 - 天体望遠鏡の扱いや保管で注意することは?

- 天体望遠鏡は衝撃に弱く、ぶつけたりして光の軸がずれてしまうと、正しく見えなくなることがあります。また、湿気などにも弱いため、直射日光や高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。

ヨドバシ・ドット・コム おすすめモデルのご紹介

セレストロン 天体望遠鏡 StarSense Explorer [LT 70AZ]

スマホアプリで見たい天体の方向を探せるので、セッティングがカンタン。4通りの倍率で観察でき、土星の環や木星の縞模様など惑星観察も可能です。

> 詳しく見る

サイトロン ポータブル天体望遠鏡キット [MAKSY GO 60]

鏡筒のカバーが開けるようになっており、望遠鏡の仕組みを見ることができます。三脚ではなくテーブルに載せて使用するタイプなので、ベランダや庭先、キャンプ場などで手軽に観測可能です。

> 詳しく見る

ケンコー 天体望遠鏡 SKY WALKER [SW-60A]

初めてのユーザーに向けて使いやすさと持ち運びやすさを重視したシンプル設計の望遠鏡。蓄光パーツで暗い中でも操作しやすく、鏡筒は狙った向きで手を離せばピタッと止まってくれます。

> 詳しく見る

ビーバーラボ スマート天体望遠鏡 [DDL-TW1]

接眼レンズの代わりにデジタルカメラを内蔵。Wi-Fiでスマホやタブレットの大きな画面で望遠鏡の画像を確認でき、そのまま撮影も可能。鏡筒、三脚、ファインダーを含めてわずか3.4kgの軽量設計で持ち運びやすくなっています。

> 詳しく見る

ケンコー 天体望遠鏡 [スカイエクスプローラー SE-AT100N RD]

簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付きの天体望遠鏡です。視界から外れることなく追い続けてくれるので、家族で交代しながら見たいときも安心です。

> 詳しく見る

![セレストロン 天体望遠鏡 [LT 70AZ]製品画像](https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/009/402/078/100000001009402078_10204.jpg)

![セレストロン 天体望遠鏡 [LT 70AZ]スマホアプリで観察ガイド](https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/009/402/078/100000001009402078_10254.jpg)

![サイトロン ポータブル天体望遠鏡キット [MAKSY GO 60]製品画像](https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/006/383/119/100000001006383119_10204.jpg)

![サイトロン ポータブル天体望遠鏡キット [MAKSY GO 60]スマホで撮影可能](https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/006/383/119/100000001006383119_10249.jpg)

![ケンコー 天体望遠鏡 [SW-60A]製品画像](https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/008/814/717/100000001008814717_10204.jpg)

![ケンコー 天体望遠鏡 [SW-60A]フリーストップ経緯台](https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/008/814/717/100000001008814717_10229.jpg)

![ビーバーラボ スマート天体望遠鏡 [DDL-TW1]製品画像](https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/008/220/232/100000001008220232_10219.jpg)

![ビーバーラボ スマート天体望遠鏡 [DDL-TW1]デジタルカメラ内蔵](https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/008/220/232/100000001008220232_10209.jpg)

![ケンコー 天体望遠鏡 [SE-AT100N RD]製品画像](https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/001/574/792/100000001001574792_10204_001.jpg)

![ケンコー 天体望遠鏡 [SE-AT100N RD]自動追尾機能](https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/001/574/792/100000001001574792_10229.jpg)