はじめての雪山登山特集

雪山登山は、一面の白銀の世界と静寂が広がる、夏山とはまったく違う魅力があります。 アイゼンやピッケルを使って斜面を登ったり、ワカンでラッセルしたり、スノーシューで雪原を歩いたりと、雪山ならではの冒険感を楽しめます。 経験と技術が身につけば、稜線歩きの縦走や雪洞づくりなど、より自由度の高い山行にも挑戦できます。 そして何より、雪山の景色は言葉では表せないほど美しく、大きな感動を与えてくれます。

このページでは、雪山登山に興味がある方へ向けて、基本装備や心構えをわかりやすく紹介します。ぜひ参考にして、雪山の世界へ一歩踏み出してみてください。

雪山は夏山以上に天候の影響を受けやすい環境です。

風の強さや気温によって体感温度、体力消耗、行動時間が大きく変わります。

大雪でルートが変わったり、樹林帯と稜線で気温差が激しくなるのも珍しくありません。

そのため雪山では、登る山の条件に合わせた装備準備と、 無理のない計画がとても重要です。アイゼンやピッケル、防寒装備などは 必ず適切なものを揃え、万全の体調で臨みましょう。

初心者の方は道具の扱いや雪山の知識に不安があることも多いはずです。

その場合は、本ページの内容に加えて、石井スポーツ各店のスタッフや

石井スポーツアドベンチャーズ(登山学校)

の講習もぜひ活用してみてください。

夏山以上にリスクマネジメントが重要

夏山以上にリスクマネジメントが重要

稜線と樹林帯では風の強さや寒さがまるで違う

稜線と樹林帯では風の強さや寒さがまるで違う

まずは自分がどの時期(厳冬期・残雪期)に、どのような雪山に登りたいか

をイメージしながら装備を選ぶことがポイントです。

樹林帯中心の比較的穏やかな雪山ハイキングやスノーシューハイクなら、

ピッケルよりもトレッキングポールが活躍します。条件が良ければ夏山装備の一部

(レインウェアなど)を流用できる場合もあります。

一方、森林限界を超える高山や稜線歩きを含む本格的な雪山登山、または厳冬期(1〜2月)に登る場合は、雪山専用装備が必須です。

ウィンターマウンテンブーツ、10〜12本爪アイゼン、ピッケル、ハードシェル、オーバーパンツ、バラクラバなどが必要になります。

はじめのうちは好天の日に初級の雪山を無理なく経験しながら、本ページの「雪山基本装備リスト」で紹介しているアイテムを少しずつ揃えていくのがおすすめです。慣れてきたら、目標とする山やスタイルに合わせた装備を追加していくことで活動範囲を広げられます。

| 山行スタイル例 | 装備のイメージ例※ |

|---|---|

| 雪原でスノーシューハイク(初級) | 夏山登山装備に防寒着をプラス。濡れないようにレインウェアも必ず。登山靴や剛性の高い防寒ブーツ+スノーシュー+ダブルストック。 |

| 北横岳に日帰り登山(初級) | 6本爪以上のアイゼン+ダブルストック(可能ならピッケルも)。靴は雪山用登山靴が望ましい。標高が高いため防寒対策は念入りに。 |

| 赤岳に厳冬期小屋泊(中級) | 雪山用登山靴+前爪付き(10・12本爪)アイゼン、ピッケルは必須。アプローチ用にチェーンスパイクやワカンもあると安心。 |

| アイスクライミング | 基本雪山装備に加え、縦爪アイゼン、アイスアックス、ヘルメット、クライミングギア等の登攀装備が必要。待機中は非常に冷えるため防寒も万全に。 |

| 残雪期登山(4月~5月) | アイゼン・ピッケルが必要になる場面も多い。登山靴は夏靴でも可だが、剛性が高くアイゼン対応のモデルを選ぶこと。 |

※あくまでイメージです。時期や天候により必要装備は変わります。

続いて、ウェア類の雪山基本装備のご紹介。ウェアリングの基本的な考え方は無雪期と同じで、レイヤリング(アウター+ミドルレイヤー+ベースレイヤーを重ね着)をして、状況に応じて着脱をしながら調整していきます。

レイヤリングの一番外側で、吹き付ける風や雪から体を守り濡れないようにするためのアウタージャケット。ハードシェルと呼ばれる雪山向けのタイプは、雪の侵入を防ぐためフードが大きかったり、強靭な生地を使いながらも軽さや透湿性も両立している。低山の雪山なら気象条件に恵まれればレインウェアをそのまま使うことも出来るが、本格的な雪山登山なら耐寒・耐久性の面からもハードシェルを選びたい。

一番外側に履く、防風・防水のハードシェルパンツ。夏向けのレインパンツよりも生地が厚めで強靭な作りになっている他、靴を履いたまま着脱可能なサイドファスナーや裾にアイゼンガードの補強があったりと、雪山登山に対応した工夫を凝らした作りになっている。

山頂にいる時や、長時間の休憩時に更に防寒するためのジャケット。ダウンと中綿(化繊)モデルに大別される。ザックに入れられるコンパクトになるものを選ぼう。日帰りのピークハント目的で直ぐに下山するなら必要ない場合もあるが、現地が予想以上に寒かったりした場合のため、やはり念のため持っていくと安心である。

保温性を確保するミドルレイヤーには、動きやすくて汗をかいても乾きが早いフリースジャケットがよく利用される。晴天で風が弱い日は、体温調節のためアウターを脱いでフリースが一番外側になる場合もある。自身の寒さへの耐性も鑑みて厚みや起毛量、フードの有無、素材等を選ぶようにしたい。

こちらもミドルレイヤーの候補の一つ。インサレーションの項と被るアイテムではあるが、化繊インサレーションジャケットは濡れにも強いので、薄手~中厚のタイプを中間着として行動中も常に着用することが出来る。フリースよりも防風性、撥水性に優れる点も魅力的。

ハードシェルパンツの下に何を履くかは意外と悩まれるかもしれないが、裏地が起毛している中厚~厚手のトレッキングパンツがおすすめ。雪山での使用を想定したモデルの場合、パンツ自体に撥水性を持たせてあったり、部分的な補強がされていたりと、気温が高ければハードシェルパンツを脱いでも問題ない作りのものもある。

アンダーウェアの上に着るシャツは、動きやすくて吸汗速乾性に優れた化繊やメリノウール素材のものを着用したい。特にメリノウールのものは温度調節や吸湿性、防臭効果にも優れているので、レイヤリングのどこかで一枚入れてあげると快適性が向上するのでおすすめ。

ウェア自体に高い保温性を持たせたものや、疎水性のある素材で汗離れを促進して体をドライに保つものなど、商品によって様々な特徴がある。ポイントは発汗をコントロールするドライレイヤーを着用していつも肌が乾いた状態をキープする事。何れにせよ直接肌に触れる部分なだけに、なるべく高機能なものを選ぶと登山が快適になる。下半身はパンツとアンダータイツを組み合わせると高い保温力を発揮する。

指は冷えやすいので凍傷になりやすく、グローブによる保温、防風、防水対策は非常に重要。アウターとインナーが一体になった雪山向けのグローブを使うか、ウェアのレイヤリングのようにアウター、ミッドレイヤー、ベースレイヤーと異なる特性のものを組み合わせるかのどちらかが考えられる。グローブをしたままアイゼンの装着や細かい操作が出来るかも考えるように。

気温が低いほど頭部からの熱の発散を防ぐことが重要。頭部の保温のために雪山ではニットキャップ(ビーニー)を被ることが多い。厚みや起毛量、素材により保温力や装着感は異なるが、ここはある程度好みのデザインで選んでしまっても構わない。バラクラバと併用するなら、そこまで分厚くないタイプ方が使い勝手はいい。

首元の保温も雪山登山においては大切。Buffを始めとする薄手でロング丈のタイプは、いざとなればニット帽と組み合わせてバラクラバのように鼻や耳も防寒することもできるので登山においては中々便利である。素材や構造に工夫を凝らした商品も多いので、デザイン含めお気に入りの一品を見つけたい。

首元から頭部までをすっぽりと覆い、顔の大部分をカバーできる。顔の中でも特に冷えやすい鼻や耳の防寒もしっかり出来るため、装着すると暖かさが全然違う。稜線歩きや強風等の悪天候時に活躍するのは勿論のこと、寒がりな人は防寒対策として常に持っていると相当安心である。

耐久性やクッション性、保温力を兼ね備えた登山向けの厚手ウールソックスを1枚履くのが基本となる。靴下を重ね履きして保温力を上げる方法もあるが、多少靴の中でズレやすくなったり靴とのサイズ感に変化が起こるので、事前の確認は必須。もし重ね履きをするなら、薄手のインナー専用ソックスを合わせるのがおすすめ。

雪山登山で使用する装備はどのようなものがあるのか、これから雪山装備を揃えていきたい方向けに、押さえておきたい基本の雪山ギアを簡単なポイント解説を交えてご紹介いたします。※夏山登山と共通する装備は省略しております(例:地図やヘッドライト、ツェルトなど)

夏靴と違い保温材が封入されているので、氷点下の環境でも足が冷えにくく凍傷のリスクを軽減できる。またアイゼンの使用を想定した剛性の高いソールや前後にコバ(アイゼン装着のための溝)が付いているのも特徴。

雪や氷の上を滑らずに歩いたり登下降するために登山靴に装着する。爪の本数や装着方法等で種類が分かれるが、その山域に合った適切なアイゼンを選択したい。靴との相性もあるので、石井スポーツ店舗スタッフに相談してから決めると安心。

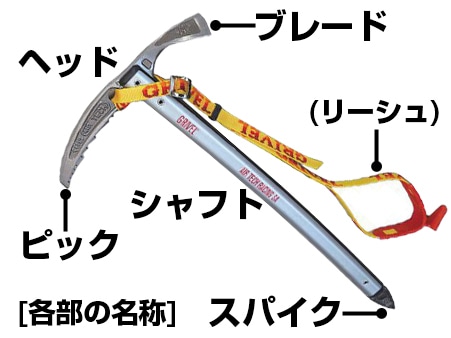

雪の斜面を登下降中の滑落停止や、歩行時のバランス保持のために杖として使う。長さや形状により使い勝手はやや異なる。状況によりトレッキングポールと使い分けるとより快適に歩ける。

雪上歩行は思ったより足を取られやすいため、歩行時のバランス保持という点において夏山以上に活躍する。平坦部や滑落の危険性が少ない緩斜面では、ピッケルを持って歩くよりもポールの方が長さがある分楽である。雪山で使用する場合は、先端のリング(バスケット)を大型のスノーバスケットに交換すること。

雪が登山靴の中に入るのを防いだり、脚部の更なる防風・防寒のためにオーバーパンツの上から装着する。雪山で使うものはひざ下までのロングタイプで、アイゼンの爪を引っ掛けても破れにくい生地が厚手で丈夫なタイプを選ぶようにしたい。

深雪や軟雪では、いくらアイゼンを装着していても脚が沈んでしまい進むのに苦労するので、このワカンで踏み抜きながら進んでいく。初級の雪山でも、降雪直後や人けの少ないルートでは意外と使用する機会があるので用意しておくに越したことはない。

ワカン同様に深雪のルートを歩く場合に装着する。ワカンよりも大きいので更に浮力が得られるが、携行性や斜面の登り下りでの取り回しではワカンに分がある場合もある。スノーシューを登山で使いたい場合は、斜面の登り下りを想定した機能が付いているモデルを選ぼう。

容量が足りるのであれば、夏山で使用しているザックを使う事は出来る。ただし、外付けのポケットや各種バックルが少ないシンプルな形状の方が、雪が付着したり入り込んだりしないのでより雪山に向いていると言える。各種防寒アイテムやアイゼンなどで夏山よりも荷物は確実に増えるので、日帰りでも容量は30L以上が推奨される。

強烈な紫外線が雪面から照り返してくる雪山では、目を守るアイウェアが必須。樹林帯や曇りなどの暗めの環境下でもそのまま使えるように、やや明るめのレンズで視認性に優れたモデルや、調光レンズ、レンズが交換できるタイプが使いやすい。

強風や吹雪の時は、スキーやスノーボードなどで使うゴーグルで視界を確保しないと行動できなくなる恐れがある。特に稜線歩きがあるような雪山に行くなら必須と言えるので、出来ればサングラスと両方持っていくと安心である。なるべく顔にフィットして曇りにくいものを選びたい。

滑落の危険があるような難所・稜線歩きや、上部からの落石、落氷の恐れがあるルートを歩く場合は安全のためにヘルメットを被る。被った際のフィット感やサイズ感(インナーキャップやバラクラバとの併用)、重量、使用素材(耐久性)等を確認しながら決めよう。

雪山では体が冷えやすいので、休憩時に暖かい飲み物を直ぐに飲めるようにしておくとよい。日帰りならバーナーが無くても、出発前に保温ボトルに暖かい飲み物を入れていくだけで十分対応できる。グローブをしたままでも操作しやすくて、軽くて保温性に優れたモデルを選ぶようにしたい。

現地でお湯を沸かしたり調理が出来る装備があると精神的にも余裕が生まれる。手軽に使うなら火力調整が容易で扱いやすいガスバーナーがおすすめ。パーティーで共同装備としてもよい。 ガスバーナーの注意点としては、使用するガスカートリッジは氷点下でも火力を維持できる寒冷地対応のものを選ぶこと。

「発信機(会員証)を利用した会員制捜索ヘリサービス」で、発信機を身に着けておくともしもの時に受信機を搭載したヘリコプターが出動。位置情報を消防や警察などに連絡し確実な救助に繋げるというもの。 雪山に限った話ではないが、山に入るならぜひとも身に付けたいアイテムである。

雪山登山には、なぜ専用の雪山用登山靴(ウィンターマウンテンブーツ)が必要なのでしょうか。 「夏山で使っている登山靴でもいいのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、雪山では環境もリスクもまったく異なります。 寒さ・雪面・アイゼン使用といった雪山特有の条件に対応するためには、専用ブーツならではの性能が欠かせないのです。

足元を寒さから守る

雪山用登山靴は保温材を内蔵し、冷えやすい足先をしっかり保温。 凍傷リスクを下げるためにも必須の装備です。

アイゼン前提の構造

硬いソールでアイゼンが外れにくく、 雪面を蹴り込むキックステップにも安定した力を伝えます。

サイズ選びのポイント

厚手ソックスを履き、つま先余裕+かかと指1本分が目安。 モデルごとにフィット感が違うため試し履きがおすすめ。

夏山靴で登る場合の注意

硬いソール・アイゼン対応モデルを選択し、初級の樹林帯や風の弱い日など 条件を厳しく限定する必要があります。

Mens

Ladies

保温力に優れたプリマロフトを爪先から甲にかけて贅沢に使い、軽量化と足首の柔軟性を両立させたAKU渾身の一足

▶メンズのラインアップはこちら▶レディースのラインアップはこちら

Mens

Ladies

厳冬期の雪山に対応するべくLOWAの機能が凝縮された冬季用ブーツです。Gore-TexとPrimaloft(R)400を組み合わせることで圧倒的な保温性を実現しています。

▶メンズのラインアップはこちら▶レディースのラインアップはこちら

Unisex

ふくらはぎ部分にミニゲイターを装着し雪などの侵入を防ぎ保温力をUP。ユニークで効果の高いスポルティバ独自のリムーバルタングを搭載し、装着時のフィット感、保温性が向上。

この商品のラインアップはこちら

Mens

Ladies

厳冬期のバリエーションルートまで対応可能なネパールキューブがリブートモデルとして登場。基本性能はそのままに、足入れ部分にミニゲイターを装着、リムーバルタングを全面改良し装着時のフィット感、保温性が高まるなど性能面も向上。

▶メンズのラインアップはこちら▶レディースのラインアップはこちら

アイゼンを選ぶ際は、次のポイントを押さえておくと失敗しません。 とくに雪・氷を確実に捉えるためには、前爪付きの10~12本爪アイゼンが基本です。 登山靴との相性や、固定方式・素材など、見た目以上に選ぶポイントが多いため注意が必要です。

アイゼンの着脱は雪山登山ならではの大切な作業

選ぶポイントは以下の通りです。

・登山靴のサイズ、ソール形状、前後コバの有無

・固定方式(バンド式/セミワンタッチ/ワンタッチ)

・素材(クロモリ・アルミ・ステンレス)による強度や軽さの違い

一見似ていても、アイゼンは細かな仕様で性能が大きく変わります。

とくに靴との相性は重要で、フィットしていると歩きやすく、外れにくく、安全性が高まります。

初めてアイゼンを選ぶ場合は迷いやすいため、専門スタッフに相談するのが最も確実です。

→ 石井スポーツ店舗情報はこちら

ここではアイゼンを爪の本数ごとに代表的な4つの種類に分類して、それぞれの特徴を簡単に解説いたします。

▶アイゼン商品一覧はこちら

前爪が2本飛び出している10本・12本爪アイゼンは、本格的な雪山登山に必要不可欠なアイゼンです。12本爪の方が制動力はありますが、靴のサイズが小さい方は10本爪アイゼンの方が歩きやすい場合もあります。

靴との相性や細かな仕様の違い、装着方法については石井スポーツ各店舗でサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

主に6本爪アイゼンのことを指します(8本爪も一部あります)。10本・12本爪アイゼンと違い前爪(つま先側に飛び出る爪)が無いため、急斜面や稜線上の凍った斜面ではつま先で蹴り込めません。使いどころを見誤らないようにしましょう。

主に夏の北アルプスの雪渓や、初冬期・残雪期の雪山低山、雪の積もった緩斜面等で使用されます。

主に装着範囲が土踏まずに限定される、4本爪アイゼンのことを指します。

軽量・コンパクトなのは魅力的ですが、制動力は他のアイゼンよりも弱いため、積極的な運用というよりは雪山低山などにおいて「念のため」ザックに入れておくと言った使い方が基本となります。

凍結した平坦部・緩斜面の林道や、雪道と夏道が混じり合った登山道など、アイゼンでは歩きにくいシーンで活躍します。

爪の長さが短くて歩きやすい一方で、雪や氷の急斜面や厳冬期の高山の稜線上で使うには制動力・耐久性ともに不十分です。本格的な雪山登山で使うアイゼンの代わりにはなりませんので、使うシーンを誤らないようご注意ください。

雪山では降雪状況やトレースの有無により、足元の状態が大きく変わります。

特に膝〜腰まで沈む深雪では、アイゼンだけでは前に進むのが困難です。

そこで役立つのが、ワカンやスノーシューによる浮力。雪面での沈み込みを抑え、行動効率を大きく高めてくれます。

■ スノーシュー

・高い浮力で深雪でも沈みにくい

・反面、大型で携行性や急斜面での取り回しは控えめ

■ ワカン

・軽量で小回りが効き、急斜面で扱いやすい

・浮力はスノーシューより弱め

いずれも雪山での選択肢を広げる重要な装備です。

登る山域に合わせて選ぶのがおすすめです。

→ ワカン&スノーシュー商品一覧はこちら

有効活用できると雪山がグッと楽になる

ピッケルを選ぶ際は、「長さ」「シャフトの形状」「強度」の3点に注目しましょう。

長さの目安

- ・長いピッケル:中~緩斜面で杖として使いやすい

- ・短いピッケル:急斜面やピックを雪面に刺す場面で有利

- ・オールラウンド:身長×0.35が目安

- ・難易度の低い雪山ではやや長め 身長×0.36~0.4 もおすすめ

シャフトの形状

- ・真っ直ぐタイプ:中~緩斜面での歩行補助に適する

- ・ベントシャフト:急斜面で雪面に刺しやすい

強度の目安

- ・ヘッドやシャフトの「B」「T」マークで確認

- ・「T」はテクニカルな登攀向け、「B」は一般ルートで十分

運用のポイント

- ・樹林帯や緩斜面ではトレッキングポールを使用

- ・稜線や急斜面ではピッケルを使用、状況に応じて使い分ける

- ・50cm以下のモデルやアイスクライミング用「アイスアックス」は一般雪山登山には不向き

ピッケルの先端(ピック・ブレード・スパイク)は鋭利で、雪や氷に刺さるよう設計されています。そのままザックに取り付けると自分も周囲も危険です。各種ピッケルカバーは必須のアイテムです。

カバーの選び方

- ・ピッケルの形状によりカバーとの相性があります

- ・迷った場合はピッケルと同一メーカーのもの、または汎用タイプがおすすめ

リーシュ(ピッケルバンド)の使用

- ・使用中は落下防止のため必ず体に接続

- ・肩掛けタイプのショルダーリーシュと、手首に通すハンドリーシュがあります

- ・ルートが緩やかであれば持ち替えが容易なショルダーリーシュが使いやすい

ピッケルは誤った使い方をすると怪我の恐れがあります。カバーやリーシュは必ず用意して安全に登山しましょう。

長さや形状により使い勝手がやや異なるピッケルの中から、4点をピックアップしてご紹介いたします。

ピッケル取り使い商品一覧はこちらをご覧ください。

3点が揃って、使い方を理解してこその雪崩対策用具である

「アバランチギア」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

「ビーコン」「プローブ」「ショベル」の3アイテムのことを指し、これらは

雪崩発生時のセルフレスキューに欠かせない道具です。

・ビーコン:埋没時は発信機、探索時は受信機として使用

・プローブ:ビーコン捜索後に埋没者の位置を特定

・ショベル:埋没者を掘り出すための必須ツール

3点が揃ってこそセルフレスキューが成立します。

雪崩の可能性がある山域に入る際は携行したいギアですが、

正しい使い方の習得が何より重要です。購入後は講習会などで実践的に学ぶことをおすすめします。

→石井スポーツアドベンチャーズ(登山学校)HPはこちら

→プローブ・ショベル商品一覧はこちら

→ビーコン商品一覧はこちら

「COCOHELI(ココヘリ)」は、会員制の捜索ヘリサービスです。

入会すると専用の発信機(会員証)が届き、登山時に携帯して山に入ります。

万が一遭難などの緊急事態が発生した場合、本人または家族・友人がココヘリの緊急通報窓口に連絡。

専用受信機を持った捜索チームが出動し、発信機の電波を頼りに位置を特定し、

消防・警察と連携して迅速な救助につなげます。

またココヘリ会員は、jRO(日本山岳救助機構)の捜索・救助費用補てんサービスも自動付帯。

実際にかかった捜索費用の一部が補てんされるため、ご家族の経済的負担を軽減できます。

雪山登山はルートミス、ホワイトアウト、雪崩、滑落など、夏山以上に遭難リスクが高いのが現実。

ご自身の安心のためにも、そして帰りを待つご家族や友人のためにも、ココヘリの入会を強くおすすめします。

▶石井スポーツ ココヘリ特設ページから申し込むと、入会金が1,000円OFFになります!

発信機は小型軽量なので、登山の邪魔にはなりません。

はじめての雪山登山を、安心安全に楽しむために心がけたい5つのポイントをご紹介いたします。

1. なるべく単独行は避ける

道迷いのリスクや、雪山装備の使い方が分からなくなった時のために、

出来れば登りたい雪山を経験したことのある方と一緒に登ると安心です。

2. 夏季より時間がかかると心得る

雪の上を歩くというのは、夏道よりも足をとられやすく時間がかかります。

余裕を持った登山計画を立てて、早出早着を心がけるようにしましょう。

3. 最新の降雪情報、天気を確認する

雪山は一夜にして大雪が降り、それまでとは全く違う姿になることも。

情報収集は直前までしっかり行って、装備や計画に不備がないようにしましょう。

4. アイゼン装着の事前練習をする

道具は使いこなしてこそ。アイゼンの着脱でもたつくと時間に余裕が無くなります。

グローブをしたままでも確実な装着ができるように事前練習をお忘れなく。

5. 決して無理をしない

なるべく晴れていて風の弱い日を狙うのが成功の秘訣。

途中で天気が悪くなってきたり、体調が優れない場合は無理せず引き返しましょう。

雪山にはじめて登る方や、初級の雪山をお探しの方に向けたおすすめコースです。

※雪山用登山靴やアイゼン等の雪山ギア使用を想定した紹介です。

※比較的登りやすくても、天候・時期で難易度は変わります。最新情報を確認し、準備・体調は万全にしてください。

道中にある北横岳ヒュッテ。休憩ポイントとなっている。

【八ヶ岳】北横岳 2,480m/長野県

コース:北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅~坪庭~北横岳ヒュッテ~山頂~(ピストン)

難易度:体力★ 技術★

ガイドブックで雪山エントリーコースとして紹介される人気山。ロープウェイで標高約2,230mまで上がり、距離も登る量も短く、樹林帯で道も明瞭。軽アイゼンや前爪付きアイゼン、トレッキングポールで安心。防寒対策も忘れずに。

赤城山の主峰、黒檜山山頂。霧氷も素晴らしい。

【北関東】赤城山(黒檜山) 1,828m/群馬県

コース:黒檜山登山口~黒檜山~駒ヶ岳~駒ヶ岳登山口

難易度:体力★★ 技術★

アクセスの良い関東の名山。前爪付きアイゼン、トレッキングポール推奨。山頂からの景色が素晴らしく、雪山装備の練習にも最適です。

山頂。"ガトーショコラ"とも形容される浅間山がよく見える。

【中信】黒斑山 2,404m/長野県・群馬県

コース:高峰高原ビジターセンター~表コース~トーミの頭~黒斑山~トーミの頭~中コース~高峰高原ビジターセンター

難易度:体力★★ 技術★

浅間山の外輪山で、冬季も人気。標高2,000m付近から往復3~4時間。軽アイゼンでも登れますが、前爪付きアイゼン+雪山用登山靴がおすすめ。復路の中コースはワカン活躍。

西穂山荘から先は稜線歩き。景色は素晴らしいが風も強い。

【北アルプス】西穂独標(or丸山まで) 2,701m/長野県・岐阜県

コース:新穂高ロープウェイ西穂高口~西穂山荘~西穂丸山~西穂独標~(ピストン)

難易度:体力★★ 技術★★

北アルプスの雪山入門。標高2,150mからスタート、穏やかな樹林帯後は絶景の稜線歩き。防寒・防風対策、前爪付きアイゼン・ピッケル必須。西穂独標直下の急斜面は注意。天候・体力に応じて丸山までがおすすめ。

一面の銀世界

雪庇は要注意

強風との戦い

幅広い尾根道

穏やかな樹林帯

急斜面を登る

紫外線対策も必須

悪天候は特に注意

線歩きに挑む

ワカンが欲しい

壮大なスケール感

雪山は美しい